这一天如期而至,我的大学时光也在 6 月 17 日正式画上了句号。毕业也不是什么突然发生的事情,但清理物品、离开学校、回到家中,还是有种莫名的突兀感:从现在开始,大学生活就是我的过去了啊。

思来想去,还是觉得有必要用一篇文章来总结一下这四年。首先我想回首记录一下这四年,看看我都做了什么事情,碰到了什么人。然后打算总结一下这四年来的感想,宏观的也好,具体的也好。最后,站在毕业这个时间节点,展望一下未来,给未来的自己定下目标吧。

1 回首

虽说学校永远都在那里,好友也是随时都可联系,但实际想想就会发现,我们再也回不去的是和好友一起的大学日常,这还是有点不舍的。我想用文字定格下来那个再也无法回到的时空坐标,尽管看起来有点“流水账”吧。

1.1 按部就班

回想了下,如果要我用一个词形容我的大一,我觉得“按部就班”最为合适了:该上课就上课,上完课就回寝室,在寝室就学习娱乐,到饭点就出去干饭,差不多一天的生活就是这样了。初来乍到,每天也没啥特别的活动。

回忆下课内学习

还好存的课表一直没删,可以回看下当时的课表。上学期还挺轻松,虽说有四天早八,但基本每天上午课就上完了,下午直接回寝室打一下午游戏。不过当时学院要求晚自习,所以晚上还得去教室呆着写作业,不过后来发现没人检查后我也就不怎么去了,当然还是被导员抓到过一次。

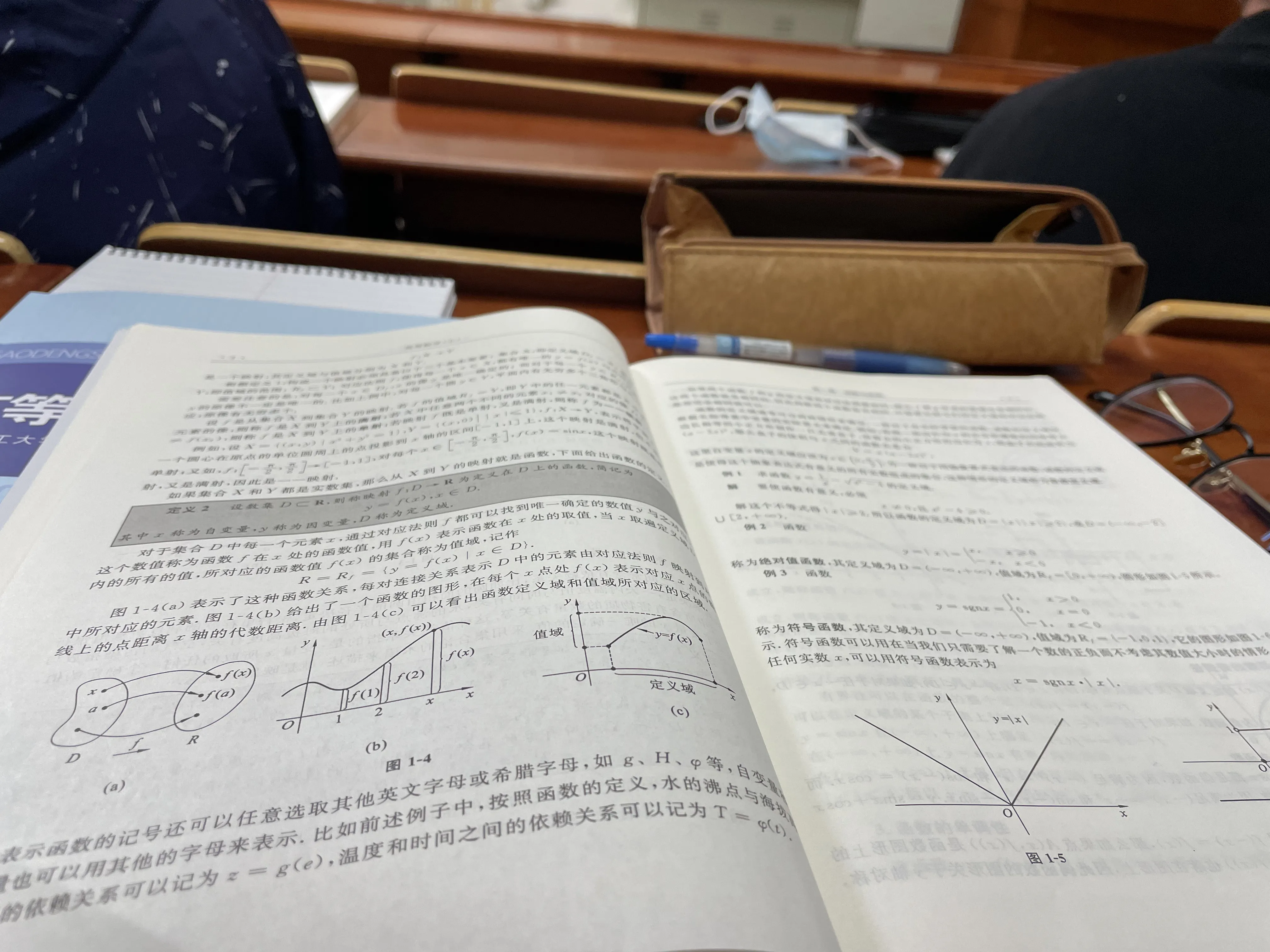

下学期就累得令人印象深刻,算是我大学里最累的一个学期了。一周五天全早八,下午也有课,上课困得要死,中午吃完饭回来赶紧补个觉。而且高数、线代、离散、物理四门硬课齐上阵,平时作业就多,考试更是压力山大,临近考试必须找个自习室去复习(即使这样我线代还是考得稀烂啊!)。

大一的《程序设计综合实验》还让我碰见了罗老师这个好老师:因材施教、认真负责、悉心指导。当时的我还不知道,罗老师可以说是我大学期间碰到的最好的老师了。

当时这门课要求使用 C 语言编写,但我已经学会了 C++,抱着试一试的态度我问老师能不能用 C++ 完成。C++ 的高级特性能够降低程序的实现难度,但老师并没有因此拒绝我,而是给了我一个条件,只要能实现额外的功能就行,真的很惊喜老师会为我调整要求。在课上有时候碰到一些疑难杂症,我就找罗老师询问,老师也是认真分析,提供解决方案,久而久之就和老师比较熟悉了。

一次老师讲完课后,一直在指导几位同学,我比较好奇他们在做什么,于是下课后去凑了下热闹。老师说这是几位打比赛的学长,见我感兴趣便说可以一起来听她指导。这次机会是我第一次了解到打比赛是在干什么,我也问了下老师打比赛需要什么技术,这给了我后续的学习方向。另外当时的我绝对没想到,一年多后我也会成为罗老师指导的参赛队员。

课余生活在干啥

虽说每天课内按部就班,但课余时间我也是学习了不少东西。

首先是入了算法竞赛这个天坑。因为疫情,21 级开学的时间一延再延,最终延到了国庆之后,放假都给我放无聊了。正巧这段时间 ACM/ICPC 协会在招新,正在进行新生讲课,百无聊赖的我当然是加入了。

集训队的学长每周讲一个知识点,课后会布置一个题单,大概 10 道题左右。对于刚入门算竞,甚至连学校 C 语言课还没开始上的萌新我来说,一道题都可能要折腾好几个小时。不过大一就是时间多,容得下我慢慢折腾。基本入门之后,平时有时间就刷刷洛谷,打下 AtCoder 或者各个学校的新生赛(当时疫情,都是线上参加的),我的笔记站点便是这个时间段创建的。

要我现在从保研角度说得话,当时加入算竞肯定是个错误的选择,消耗的时间多且回报少。但是从宏观角度来看我觉得当时还是很幸运的,在大一懵懂的阶段确立了一个清晰的目标,至少让我有一个努力的方向。现在看来,算竞的锻炼极大地提升了我的编码能力和思维能力,并且提前学到了许多专业课的知识,省得我去听学校垃圾的课程,给我后续留出了更多的课余时间。

除了算法竞赛之外,我也折腾了许多有意思的东西。感觉一个正确的选择的就是听罗老师的建议提前自学了 Python,不仅靠它写了健康填报脚本、电费监控脚本、QQ 机器人等许多有意思的玩具项目,而且也给我后面参加比赛打下了基础。还买了个 j1900 洋垃圾回来折腾,靠它进阶了 Linux 技术,也算是靠它开始踏入了 HomeLab 领域。

剩下的课余生活就比较零碎了,就不再展开罗列了。

1.2 初窥门径

经过一年的熟悉,也是摸清楚了大学的一些套路,另外一些机缘巧合,也让我接触到了更多方向。

我们是在大一结束的时候进行的专业分流,从大专业分流到计算机科学、软件工程、人工智能、大数据、物联网这五个细分专业,我和大一的室友三个选的人工智能,另一个选的软件工程。进入人工智能专业得搬到南湖校区,新校区比起“古朴”的余家头那可是好多了,而且南湖校区附近也有更多好玩的地方。另外,新宿舍是六人寝,虽说条件好了不少,但是真的有点拥挤啊,只能说玩起来热闹也算好处了吧。

由于专业分流和寝室重组,也是遇到的三个新室友。现在来看,大学期间的碰到的室友都挺不错的,大家有一些共同爱好,三观也基本符合,平时挺聊得来,不时还出去吃个饭玩玩。更重要的是大家都挺包容的,有问题直接说,没闹过矛盾。我知道有些寝室天天扯皮吵架,真是庆幸自己碰到了好室友。

大二的课程其实也不少,但我感觉压力小多了,因为一周就一两节早八,下午的课也大多是专业课和实验课。并且,经过一年我也算是学会了时间分配(翘课),所以我的课外时间还是挺充足的。课内的话感觉确实没什么好说的,确实没什么特别重要的价值(有些老师讲的课真是个烂啊!),印象也不是很深刻。

波折的交科赛

大二开学没多久,突然有交通与物流学院的学姐邀请我打交通科技大赛,需要我来完成系统的全栈开发。当时我非常惊讶,为什么找到了我一个毫无竞赛经验的大二学生,后来才知道是我同班的朱同学推荐的,真是太感谢了!这么好的机会,我当然便同意下来,加入了他们团队。

挺巧的是,就在学姐邀请我之前一个多月,我刚刚入门了 React 前端和 flask 后端,已经写完一个入门项目,这也是为什么我敢接下这个项目。不过肯定还是要继续边学边做的,后面除了继续深入学习前后端之外,还学了原生微信小程序的开发。花了一个学期加整个寒假的边学边做,系统总算是初见雏形了,用户前端是小程序,管理前端是 React Web 页面,后端是 flask,我们觉得再打磨了下就可以交校赛了。

令我们全队没想到的是,交了校赛之后居然落选了!!!我当时非常沮丧,自己花了几个月心血的项目,感觉完成度已经很高了,我们都抱着能拿国奖的期待,但没想到败在校赛。我还记得,知道这个消息后我几天都心情不好,晚上都睡不着,这意料之外的打击还是太大了。

但是干沮丧也没用,队长提议我们转战计算机学院的网络技术挑战赛,系统也不需要我做大变动,主要是文字工作的调整,这也让我重拾了一点希望。转战网挑赛形式瞬间就不一样了,我们队的作品轻松通过校赛,顺利以二等奖通过省赛,最后取得国赛的三等奖(能拿国奖的作品校赛过不了,。交科赛是不是有黑幕啊?)

一波三折后也算是有个满意的结果了,当时其实我还不是很明白这个国奖的价值,只是很高兴而已。现在回过头看,其实就靠这一个国奖其实就能拿到保研名额了,属实有点搞笑了。

不肯放弃的算竞

经过一年的摸爬滚打,我也是认识到了算法竞赛的难度之高、过程之枯燥。但尽管这样我也不愿意放弃,一是觉得中途放弃有点可惜,二是确实感觉挺有意思(人菜瘾大)。

开学前的暑假刷完了 AcWing 的算法基础课,所以打算进阶一下,打更有含金量的 CodeForces 练习。这平台用的俄罗斯时区,每次比赛都是晚上十点半开始,把会做的题写完基本上就到零点了,有时候打完跟群友聊解法或者是等 System Test,搞着搞着就一点钟去了。不过好在我们寝室都是神仙时区,所以我在底下敲代码完全没有关系,因为大伙都没睡(笑)。即使这样我也不亦乐乎,因为把题目解出来那一瞬间的成就感是真的无与伦比,这可能是支撑我坚持算法竞赛的最重要动力了吧。

努力的练习还是有回报的。五一期间,我们队在武汉大学参加了第一个正式比赛——CCPC湖北省赛,并且拿下了一枚铜牌,这也是我的第一张算法竞赛奖牌。即使这仅仅是省赛,也给了我们全队极大的激励,坚定了我们继续的决心:通过校赛选拔,然后参加暑期的集训,拿到真正的正式比赛的名额。

校赛差点没过线,有惊无险,不过还是拿到了集训资格,接下来就是暑期的集训生活咯。

算竞终究是枯燥且困难的,不过这点我们早已认清。集训是自学,主要是自己找题做,然后就是参加模拟赛,没做出来的题还得补题写笔记。

每天早上 10 点到达训练室开始练习,到了 12 点如果有模拟赛便是全队参加,没有模拟赛就继续自学。中午点个外卖(我吃了 17 天蔡林记!被同学冠为蔡林记高手),如果碰上模拟赛还得边做题边吃,真是 100% 模拟了比赛现场啊。到下午 5 点左右便结束集训回寝室,可以自己安排下时间。到了晚上如果有 CodeForces 可能还得继续打到半夜。

集训虽说累,但也是非常充实,如果你前往我的笔记站点翻看文章的发送时间,这便是我发布最频繁的时期,这段时间对我的能力提升很大。也不知道为什么,一看到上面这张照片,我就仿佛感受到了集训期间的夏日炎炎,回想起训练室的学习和嬉戏。和一群志同道合的伙伴生活真的是非常愉快,这个暑期集训算是我大学期间非常特别和难忘的时光了。

1.3 收获颇丰

到了大三,大学生活已经过半,我也差不多清楚接下来的目标了:保证课内成绩的同时,去拿到尽可能多的竞赛奖项,争取学校的 B 类保研资格。因此这一年打了不少竞赛,也借机去了不少地方玩,算是收获颇丰。课内也没什么压力,课程对于我来说都不是很难,总的来说这一年过得比较快活。

算竞落下帷幕

很幸运的是,由于资格赛表现较好,我们队拿到了四场正式赛的资格。但很遗憾的是,我们队在四场比赛中只拿到了一枚铜牌。努力整整两年却仅仅换来一张正式赛的铜牌,还是很不甘心。但真要分析起原因,其实也是情理之中。

首先是我还不够努力,太多知识点还没学,平时训练量也不够,CodeForces 排名卡在蓝名上不去,完全是卡在不上不下的瓶颈期。然后队伍的规划也不充足,三个人的知识应面当尽量降低相交、各有所长,这样才是最佳的配队,但是我们却没怎么重视这个规划。

但是也没有重新来过的机会,我的算法竞赛就此落下了帷幕。不过往好里想,至少我们拿到了一张铜牌。

服创成功获奖

进入大三,一位社团认识的同学邀请我参加服务外包创新创业大赛,最后组成了五人的队伍。由于我有了第一个比赛全栈开发的经验,因此这次项目仍然是由我来全栈开发。不过这次也不能仅仅局限于传统系统,因此队友负责人工智能模型的训练。全栈开发挺爽的,前后端都自己写没有任何沟通成本,但因此我的工作量有点大。这次我依然选择 React 开发前端,不过后端换成了 FastAPI,并且也运用上了各种新学的新技术比如 Docker 容器化。

更碰巧的是,我们队的指导老师也是我熟悉的罗老师,在这期间真的非常用心地指导我们。作品设计方面,老师指导我们分析需求进行创新,给我们明确的攻关方向。竞赛材料方面,我们的每一个竞赛相关材料老师都会认真阅读,给出修改建议,打磨完全后才会正式上场。答辩前老师还组织模拟答辩,邀请上一届比赛的学长来提建议。

我们队每个成员水平都很强,而且罗老师的指导真的是非常到位,因此这次比赛挺顺利,一路到国赛拿到了国家级二等奖,我们都非常满意。

保研夏令营

大三末尾,也是保研工作正式开始的时间了。这个时期的任务就是投保研夏令营了,这真是个超级麻烦的事情,每个学校都要填各种信息、整理相关材料,有些材料还要盖章,严格一点的学校还要教授推荐信,感觉那个时间段我跑了不下十几次学院。

申请材料准备了一大堆,学校也投了不少,但或许是我过于自信,投的学校都太好,基本上所有的报名都石沉大海了。我感觉很可能是因为我的 GPA 排名太低导致的,很多学校可能只要排名 10% 以内的学生。在我准备放弃,打算等下一步预推免再报名的时候,没想到投的重庆大学有了消息,成功进入了夏令营。

重庆大学夏令营实际上还是安排了一些活动的,不过第一次参加还是有点紧张,其实没啥心思去参加安排的活动。夏令营期间最重要的事情便是联系导师,我也抓住机会去办公室找了几位导师交流了下。非常幸运的是,之前的比赛项目正好和一位导师的方向契合,在夏令营结束后给我发微信认可我的能力,邀请我加入他们团队,能在夏令营顺利找到导师真还挺幸运的。

当然,夏令营结束后还是得玩玩的,专门定了火车站旁边的旅店就为多玩一天。离开重庆大学顺路逛了逛磁器口,然后去旅店放行李,再跑出来到解放碑逛了逛。当时路过 Apple Store,突然想起来还没体验过刚发的 Vision Pro,于是果断去现场预约了个体验,效果真的是很惊艳。然后出来又看到了游船的宣传,想着来都来了,于是买了船票去看江边夜景,江滩两岸真是美轮美奂啊,灯光让两岸看着富丽堂皇。

1.4 回归自我

大四一年对于保研的学生来说,算是最自由的一年。这一年我感觉该做的“正业”也认真在做,但同时我也“不务正业”了一下,主要是想着回归一下自我,做一些自己真正想做的事。

保研事务

“不务正业”之前,推免的事情还没结束呢,还得继续折腾。

当时夏令营联系上导师后,导师提出可以提前一起做项目。我想着做项目能锻炼下自己的能力,还能考察一下他们组的氛围,于是果断同意了,接下来就是组里博士生一直带我熟悉研究方向。线上合作了一段时间后,个人感觉组里氛围还不错,导师也挺有诚意,所以预推免阶段我就只去了重庆大学(不过不建议大家学我这样,多尝试还是更好的)。

接下来就是等本校保研名额的确认了,我当时还是有点忐忑的,因为今年学校刚改了保研政策,往年的经验规律都不准确了。出结果的那天我起床打开手机,找到表格划到最后一名一看:我去,怎么分这么低。万万没想到啊,我的忐忑都是多余的。今年不知道啥情况保研名额都没满,这也是为啥前文我说实际上我拿到第一个国奖的时候就已经稳定保研了。

再接下来就只有九月正式填系统了,中间也出了一点小波折,不过也算是尘埃落定了。

毕业设计

最后一个学期得做毕业设计了,选指导老师我根本不需要思考,当然选罗老师。为了尽早进入研究生的研究方向,我的毕业设计是根据后续研究方向自拟的题目,跟着重庆大学的博士生师兄做的。这种情况本校的指导老师是可以不提供指导的,但即使如此,罗老师仍然不时找我了解研究进展,多次线下与我讨论,负责地给我提供指导建议。在毕业论文的撰写时老师也是极为认真地进行指导,给我打了上百条批注,论文到终稿一共改了 12 版,最终也是评上了学校的优秀毕业设计。我简直找不到比这还细心负责的老师!

所以说,罗老师真是我大学四年里最重要的老师:大一的答疑解惑给我指明方向、大三的悉心指导带领我们队伍拿到国奖、大四的细心负责带我完成优秀毕设。老师一次指导的时候说到:”我要授之以鱼,更要授之以渔,我得教会你们方法“,这让我感触颇深,老师真的是将学生的成长放在第一位,兢兢业业、无私奉献,丝毫没有想着在学生身上谋取利益。我大学期间最要感谢的就是罗老师了!

“不务正业”

实际上大四这一年,很多同学即使是保研了也去找实习了,我想可能是为了赚零花钱,也可能是想锻炼能力。我也想过要不要去找个实习做,不过最后我还是想“不务正业”一次:实习今后还有的是机会,但这么长的独属于自己的时间,后面十年可能都没这样的机会了。

能够自己自由安排的时间是非常珍贵和难得的,这也是我大学生活的最后一年。我想好好利用这一年时间回归自我,做一些自己想做但没来得及做的事情,学一些自己感兴趣的东西。

这一年体验了很多不同类别的游戏,感觉我的游戏审美也是提高了不少。有些神作真的令人赞叹,和现在同质化严重的网游比起来简直不是一个等级的产物。如果对游戏感兴趣得话可以看我 Steam 发的评价:https://steamcommunity.com/id/ChrisKimZHT/recommended。然后应同学推荐,尝试了下之前完全没接触过的日漫,看了下《缘之空》《Girls Band Cry》《BanG Dream! It’s MyGO!!!!!》《Gochiusa》。不得不说,小日子在文化层面上确实是成熟先进,文化产品的类型非常丰富,并且每个质量都很不错。就日漫来说,我初接触的体验还是非常好的,今后还想找一些有意思的来看看。

今年的吉他水平也是大幅进步,靠 b 站的视频也是成功入门了打板技巧,能弹的曲目多了不少,押尾的《Fight》差不多练下了,另外还升级到了新的全单吉他 KEMPA B1。想着乐理也不能落下,于是也是在 b 站看了一套课程,基本乐理差不多理解了。我的目标就是今后能够自己扒喜欢的歌来弹,甚至能自己编曲,第一次拿一首简单的曲子尝试了下:https://www.bilibili.com/video/BV1bWE3z3E3r。然后我还办了个健身卡开始入门健身,同样也是靠 b 站的入门教程(真不愧是 b 站大学),一周三天每天三个项目,总共九个项目。虽说刚开始挺困难的,但每周确实都能看到一点提升,这让我挺有动力的。最后还在一个学期内把驾照速通了。

总之大四这一年,我的课外时间就没怎么花在“有用”的地方了,都在干一些可能平常人觉得没有价值的事情,但对于我来说,这些事情还是很有价值的。我想要体验更丰富的生活,学习到更丰富的知识,而不仅仅局限于对自己生涯有益的部分。

2 感想

2.1 无悔

想到我自己在高中毕业时也写下了一篇总结,那篇文章中我对高中三年的评价是“无悔”。现在,我站在大学毕业的时间节点,我可以继续自信地说:

我的大学四年也是无悔的

这四年我认真对待了大学课内的学习,虽说排名也不算太高,但 GPA 好歹也是过了 4.0,达成了我大学一直以来的心愿。

这四年我自学了全面的专业技术,前后端、人工智能、运维均有接触,尽管我深知学习的深度还远远不够,但好歹涉猎范围较广。

这四年我还参加了类型丰富的比赛,无论是偏向技术的算法竞赛,还是偏向综合的创新类竞赛,我都在其中付出了汗水,虽有遗憾但也收获颇丰。

这四年我也坚持了自己的兴趣爱好,不管是游戏还是吉他,折腾硬件还是更新我的博客,我都坚持下来没有放弃,并且获得了大大小小的进步。

这四年来,我更学会了独立思考的能力,对这个世界,对我自己有了更深刻的认识。

这四年当然不是完美的,但我已经全力以赴。

2.2 找到属于自己的路

从高中到大学,最明显的一个感受就是从“独木桥”走到了“大平原”。在高中,达成最终目标(上好大学)的唯一途径就是努力学习。而到了大学,达成最终目标的解法是无限的,甚至连最终目标都是多样的:目标是工作,可以跟着学校学,也可以自学;目标是深造,可以保研也可以考研,保研又分多种方式;除此之外还有多种目标可以选择,每种都可以用多种方式实现。

这么多目标,这么多路,这给未来带来了无穷的不确定感,我们总想着去找到一条确定的、最优的路,找各种人咨询,生怕“一步错步步错”,精神无比紧张。但经过这四年的生活,做了许多失误的选择比如选择算法竞赛、没有很早重视人工智能的学习、没有提前接触科研等等,我逐渐发现好像也没什么大不了的。

环境都是在变化的,想要找到一条确定的路是不可能的,要结合实时环境灵活调整自己的方向。每条路的优劣是相对于自己的,他人的评价只能提供一定参考。最后,即使一不小心选错了一条路,也不是什么天塌了的事情,灵活应对总有解决方案。

大学毕业,接下来进入到新的环境读研究生,算是强制走出了舒适圈,又要面对无数新的选择了。我不要浮躁焦虑,沉下心来踏实前进;不要锱铢必较,要从大局思考;不畏惧失误,灵活变通应对挫折;在全新的环境中,逐渐找到属于我自己的路。

2.3 知道自己想要什么

别人在努力学习卷绩点,我是不是也要努力?别人在打各种比赛拿奖保研,我是不是也要准备?别人去实习了,我是不是也得去?别人现在在躺平,我到底躺不躺呢?这些问题实际上都是困扰过我的,可能有很多人都和我一样。

但逐渐我发现一个显而易见但又容易忽视的事情——别人的路和我不同,这让我豁然开朗。每个人有每个人的路,每个人也有每个人的人生追求,看到自己和其他人的做的事情不同是正常的,不要看见别人在做什么就怀疑自己正在做的事情,不要想着既要都要。

理解这点之后能够减少非常多无意义的内耗。当我目标是竞赛后,我就再也没有因为别人在努力卷绩点而焦虑过。当我的方向是保研深造后,我就再也没有因为别人在实习而焦虑过。即使遇到谁绩点又高、竞赛也多、科研还牛,也不会造成我内心的焦虑,因为我知道我根本不追求这样,那何必和他对比呢。

所以我到底想要什么?虽说这肯定是随着我的年龄、阅历和所处环境不断变化的,但我必须保证我随时都清晰地知道我想要什么。在目前,我想要的是尽自己最大所能地全面提升自己,不能局限于学业和事业,而是平衡的全面进步。

2.4 志同道合者弥足珍贵

在高中,整个学校的同学都以高考为目标,每个人都是同行者,让我们感觉好像朋友也没什么大不了的。但到了大学真的变化很大,每个人的道路不同、目标不同、爱好不同,三观也不尽相同,志同道合者弥足珍贵。

回看大学这四年,虽说接触过的同学不少,但班上同学都没认齐,经常碰见的同伴不算多,志同道合者更是屈指可数。再把时间拉久远一点,大学同学之外的,现在志同道合者的朋友,其实也是屈指可数。虽还没有接触社会,但我早已听说过,在现在这个功利的社会里实际上是很难找到真心朋友的。因此,学校时光中认识的志同道合者弥足珍贵。

对于还没有进入社会的我来说,实际上对这个“珍惜朋友”这个事情还没什么切身体会。但很有趣的是,我爸一次给我强调了这个观点,一位朋友他爸也给我强调了这个观点。同一个观点在不同时间从两个不同的人提出,这我觉得就挺值得思考、值得重视了,这也是为什么我将这一点列为我的大学感想之一。

3 展望

上了大学我才意识到,我是比较理想主义的人,在碰到问题的时候我总是从比较理想的方式去思考,即使碰到了不理想的事情我也会相信它会变好。但是,即便我还没有正式走入社会,我已经感受到了理想和现实的激烈碰撞,我逐渐的发现这个世界并不是这样的:这个世界从来都不美好,在这里随处可见破碎和崩坏。

我不禁反思自己:我为什么会是一个理想主义的人?回顾过往,我发现在每个人生的重要关头,我实际上都是顺利渡过的。我不认为这仅凭实力就能取得,无论一个人多么强大也无法保证人生的绝对顺利,因此我更认同这是我的幸运造就的。但我深知运气不是永恒的,我在过去的幸运,很可能在某个时间节点变为我的阻碍,给予我巨大的打击,这是我需要警惕的。

因此我经常会想:那我需要做些什么准备呢?我得校准我仅凭二十年人生阅历对世界和自身做出的“有偏估计”,使其逐渐靠近真实值。要校准对世界的估计,我得从不同角度观察世界、多和不同观念的人交流、多去思考背后的底层原理,多方位“采样”来拟合真实值。要校准对自身的估计,我得看轻过去,以当下来评价自我,更要结合他人的评价,不要狂妄自大,也不要妄自菲薄。反思过往,我确实一直在努力认识世界,但是对自己的认识还有偏差,有几次也对自己做出了过高的评估,确实受到了不小打击。

我有时候又会思考:理想主义到底是好事还是坏事?记得之前一位同学在 b 站上发视频痛斥理想主义,但我并不同意这个观点。在我看来,理想主义确实给我提供了不小的动力,让我在现实中还能相信明天会更好,理想主义也给我了明确的方向,让我看清自己真正想要什么。但空有理想也是虚无的,我觉得我要做一个现实的理想主义者,看清在实现理想过程中会碰到的现实困扰,用现实的方法去成就理想。我非常喜欢一句话:“悲观者永远正确,乐观者永远前行”,这句话大概也能用在这里吧。

思考了这么多,也是时候展望一下未来了。大学毕业,我的校园生活也算是正式结束,接下来的研究生生活是向工作的过度阶段了。我想给自己写下寄语,今后无论遇到什么挑战,不要忘记当年的初心:

“革命尚未成功,同志仍需努力”

心怀理想,脚踏现实;认清自我,无限进步。

![[脱单doge]](https://static.zouht.com/wp-content/plugins/WP-Alu2Button/static/img/%5B脱单doge%5D.png) 在我看来,大学阶段是人这一生中最有时间和精力探索各种事情的阶段。虽说课内十分重要,但也千万不要忘记了去探索各种自己感兴趣的事情,拓展自己的眼界。

在我看来,大学阶段是人这一生中最有时间和精力探索各种事情的阶段。虽说课内十分重要,但也千万不要忘记了去探索各种自己感兴趣的事情,拓展自己的眼界。![[doge]](https://static.zouht.com/wp-content/plugins/WP-Alu2Button/static/img/%5Bdoge%5D.png)

![[笑哭]](https://static.zouht.com/wp-content/plugins/WP-Alu2Button/static/img/%5B笑哭%5D.png) 。

。

发表回复